Étude de main gauche

Étude de main gauche

Entrée dans l’atelier d’Auguste Rodin en 1884, Camille Claudel a travaillé aux principaux chantiers qui occupaient tous les assistants à cette époque : La Porte de l’Enfer, puis Les Bourgeois de Calais. Elle a écrit qu’on lui demandait de réaliser les mains et les pieds, difficiles à sculpter, ce qui manifestait donc la reconnaissance de son talent.

Cette main s’inscrit peut-être dans ce contexte. Elle témoigne du long processus d’élaboration d’une œuvre et comment un détail peut être travaillé isolément jusqu’à obtenir l’effet désiré. Remarquez à quel point l’anatomie de la main est travaillée avec précision et délicatesse, malgré le petit format de cette œuvre. La position des doigts, très réaliste, est tout particulièrement étudiée : cette main parait désigner quelque chose, et les doigts semble s’ouvrir doucement sous nos yeux.

Le fait que cette main ait été tirée en bronze en trois exemplaires montre la perfection de cette étude, ainsi reconnue comme œuvre à part entière. Signée « Camille Claudel » sur la base, c’est une des rares études dont l’attribution soit certaine. En effet, certaines études de Claudel ont été attribuées à Rodin car elles étaient conservées dans son atelier à sa mort : la proximité stylistique des deux artistes était telle à cette période qu’on les distingue difficilement.

Homme aux bras croisés

Homme aux bras croisés

Entreprises mécènes : centrale EDF de Nogent-sur-Seine, société Gaget, cabinet Lenoir et associés architectes, cabinet Prieur et associés, agence ANAU, société Roussey

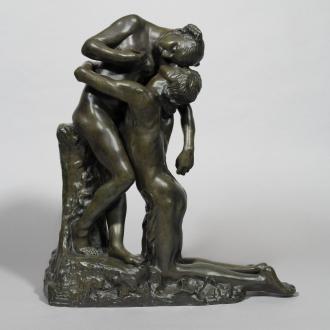

L'Homme aux bras croisés est l'une des très rares ébauches en terre cuite de Camille Claudel qui nous soient parvenues. Elle n’est pas associée à une œuvre achevée et n'a pas été documentée du vivant de l'artiste. Malgré ses petites dimensions, elle est d'une grande puissance expressive et Claudel lui a donné une forte présence avec une grande économie de moyens. Le modelé est ferme et le geste des bras croisés est très puissant en dépit de leur caractère esquissé.

En regardant dans le détail, on imagine l'artiste au travail, les outils à la main. On distingue nettement les traces laissées par l’ébauchoir et la gradine, particulièrement nettes sur le front et la joue gauche. La mèche de cheveux et le nez ont été dégagés en retirant un peu d'argile, d'un geste qu'on devine sûr et rapide. Il est à la fois instructif et émouvant d’observer ainsi la fabrique de l’œuvre.

Camille Claudel réalise cette ébauche au moment où elle commence à travailler dans l’atelier d'Auguste Rodin. Elle a pu être rapprochée de certaines figures de La Porte de l’Enfer auxquelles celui-ci travaillait alors, ce qui conduit à la dater autour de 1885. A cette période, les deux artistes sont dans une intense communion stylistique et leur manière est tellement proche qu’un doute peut subsister sur l’attribution de la sculpture, comme pour toutes celles qui ne sont pas signées. L’attitude bras croisés et les outils utilisés pour le modelage rapprochent l’esquisse de Claudel d’une œuvre plus tardive de Rodin, son Monument à Balzac et en particulier l’étude dite Étude C. Cependant, le léger déséquilibre des bras entrelacés et la manière dont la silhouette semble se retrancher en elle-même est en adéquation avec les recherches et la sensibilité de Claudel, qui trouvent leur pleine expression dans la Femme accroupie, réalisée à la même époque.

Torse de Clotho chauve

Torse de Clotho chauve

Fonte Claude Valsuani, n°3/8, après 1984 - Inscription : "C. Claudel / Fonte C. Valsuani 3/8"

Dans la mythologie grecque, les Moires sont trois sœurs présidant à la destinée humaine, symbolisée par un fil : la plus jeune, Clotho le file, Lachésis le dévide et Atropos le coupe. Or, Camille Claudel représente ici Clotho comme une vieille femme décharnée, à la peau flétrie et tombante, dont le visage creusé aux orbites presque vides tient plutôt de la tête de mort… Elle condense la triade mythologique en un seul personnage. Camille Claudel reprend ici des thèmes qui lui sont chers, la destinée humaine et la vieillesse.

Ce buste de Clotho chauve est probablement une étude pour une figure présentée en 1893 au Salon : Claudel expose une version en plâtre de Clotho, en pied. La vieille femme est emprisonnée dans une épaisse chevelure, qui forme une résille masquant le haut du visage, et dont le poids semble la paralyser. On peut penser que l’artiste fait de ces épais cheveux une image du fil de la destinée. Cette œuvre fait une forte impression aux critiques d’art, qui consacrent Camille Claudel comme une des grandes sculptrices de son temps. Mathias Morhardt organise une souscription pour offrir une version en marbre de Clotho au musée du Luxembourg, mais l’œuvre est refusée par le musée puis disparaît mystérieusement.

La sculptrice a probablement pris pour modèle Maria Caira, modèle italien ayant aussi posé pour Auguste Rodin et Jules Desbois. Elle partage ainsi avec d’autres sculpteurs une réflexion offrant un nouveau regard sur la vieillesse : nulle idéalisation, elle insiste au contraire sur l’horreur que peut susciter ce corps flétri par l’âge, tout en lui donnant une grande dignité.