Handicap visuel

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez venir au musée Camille Claudel ? Nous vous accueillons et vous accompagnons dans la découverte des collections et des expositions. Pour vous, l’accès au musée est gratuit et prioritaire, sur présentation d’un justificatif. Nos agents d’accueil et de surveillance sont à votre disposition afin de vous assurer les meilleures conditions de visite.

Un plan du musée en relief et en braille ainsi que des loupes éclairantes sont disponibles à l’accueil du musée. Les chiens-guides sont les bienvenus au musée, sur présentation de leur carte d’habilitation.

Le musée propose des visites descriptives et tactiles, des ateliers de pratique artistique et des visites multisensorielles permettant d’appréhender les différentes étapes de fabrication des sculptures. Ces activités sont proposées aux groupes de personnes non- et mal-voyantes, sur réservation (accessibilite @ museecamilleclaudel.fr).

Céramique

A sa création, le musée de Nogent-sur-Seine conservait un fonds très significatif de céramique, constitué d’une part des dons de madame Boucher et d’autre part du dépôt par la manufacture nationale de Sèvres de centaines de vases et de sculptures en biscuit de porcelaine. La majorité de ces objets a malheureusement disparu lors du pillage du musée pendant la Seconde guerre mondiale. Les vases sont aujourd’hui conservés en réserves à l’exception de la spectaculaire Ronde des enfants due à Dalou. On peut aussi admirer dans les salles nombre de biscuits de porcelaine et d’éditions en grès, un ensemble renouvelé par des acquisitions et de nouveaux dépôts. On y distingue des pièces de prestige où la manufacture de Sèvres cherchait à démontrer son savoir-faire technique (Les Ondines d’Alfred Boucher, Le Char de Diane et Le Char de Minerve d’Emmanuel Fremiet), ainsi que l’incomparable édition de La Valse de Camille Claudel en grès par la manufacture Emile Muller.

Archéologie

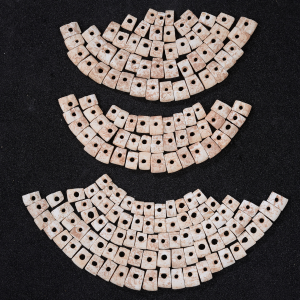

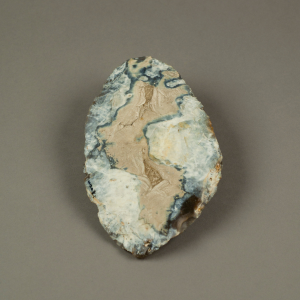

Au début du XXe siècle, les vestiges archéologiques fascinent les collectionneurs mais se résument souvent à des objets de curiosité. A l’ouverture du musée de Nogent-sur-Seine, plusieurs donateurs enrichissent les collections de vestiges hétérogènes, dont une partie disparaît pendant la Seconde guerre mondiale.

En 1962, André Lemoine fonde le Groupe archéologique du Nogentais (GAN). C’est une période charnière pour la constitution de l’archéologie en tant que discipline scientifique et les fouilles menées par le GAN bénéficient des nouvelles techniques, notamment à travers les prospections aériennes. Pour conserver le mobilier découvert, le GAN obtient une salle dans l’ancien musée alors fermé au public. En échange, il s’engage à contribuer à la réouverture du musée, qui aboutit en 1974.

En 1978, un jeune archéologue, Jacques Piette, est nommé conservateur. Celui-ci mène de nombreuses fouilles dans le Nogentais jusqu’aux années 1990, qui enrichissent considérablement les collections du musée.

Environ 9000 vestiges ou lots d’objets sont aujourd’hui conservés au musée Camille Claudel. Parmi les sites remarquables, citons les tombes et habitations des Grèves de Frécul (Néolithique), l’ensemble funéraire de Barbuise-La Saulsotte (Âge du Bronze final), le sanctuaire gaulois de La Villeneuve-au-Châtelot (Âge du Fer) et les ateliers de potiers fouillés dans la même commune (époque gallo-romaine).

Vestiges

Domaines

Happy Hours

D'avril à octobre, le musée Camille Claudel s’associe à des producteurs locaux pour de délicieux rendez-vous : les Happy Hours.

Proposées à l’heure de l’apéritif, ces visites-dégustations commencent par une visite de trente minutes autour d’une œuvre, d’un artiste, d’un mouvement ou encore d’une thématique et se concluent par une dégustation dans l’auditorium du musée, avec une vue exceptionnelle sur Nogent-sur-Seine et ses environs.

Prêts d’œuvres en 2023, de Londres à Chicago

Le musée Camille Claudel prête régulièrement ses œuvres à d’autres musées. C’est une manière de faire rayonner sa collection et d’en garantir l’accès au plus grand nombre. Paris, Londres, Madrid, Varsovie ou encore Chicago : tour d’horizon des destinations des œuvres du musée en 2023.

Camille Claudel, dont la notoriété va croissant en France et à l’étranger, est au cœur de nombreuses expositions. Les prêts de ses œuvres conservées par le musée vont donc eux aussi bon train. Alors que L’Implorante vient de rejoindre la National Gallery de Londres dans le cadre de l'exposition After Impressionism: Inventing Modern Art, L’Homme penché est présenté à la Galerie Kamel Mennour de Paris, au sein d’une exposition consacrée à la représentation du corps masculin par des artistes femmes, Le corps de l’autre.

Dans quelques jours, cap à l’Est pour quatre autres œuvres de la sculptrice, dont le magnifique plâtre patiné Jeune Romain, qui seront présentées au Musée national de Varsovie où l’exposition Pas seulement Camille Claudel mettra à l’honneur les sculptrices polonaises qui se sont formées à Paris à la même époque que Camille Claudel.

A l’automne, direction Madrid pour un bronze des Causeuses, qui est prêté au musée national Thyssen-Bornemisza pour l’exposition Grandes Artistes classiques et modernes, un panorama des artistes femmes nées avant 1914.

L’évènement de l’année est à n’en pas douter la grande exposition monographique dédiée à Camille Claudel aux États-Unis, à partir d'octobre 2023 à l’Art Institute de Chicago puis en 2024 au J. Paul Getty Museum de Los Angeles. À exposition exceptionnelle, prêts exceptionnels : pour la première fois, le musée fait voyager outre-Atlantique des chefs-d'œuvre de la sculptrice parmi lesquels Femme Accroupie, La Vieille Hélène ou encore Homme aux bras croisés.

Un autre grand sculpteur largement représenté dans nos collections s’expose cette année : Alfred Boucher. Le musée Faure d’Aix-les-Bains lui consacre en effet une exposition, dans la ville où il s’est installé en 1889 et a fini ses jours. À cette occasion, le musée Camille Claudel prête des sculptures telles que Jeanne écoutant ses voix ou le bronze de Faune et Bacchante, mais aussi des paysages et des portraits peints par l’artiste.

Le musée Camille Claudel conserve aussi un fonds de peinture, dont seuls quelques tableaux sont présentés dans le parcours permanent mais dont certains sont régulièrement prêtés. En juin, Le Livon peint par Joseph Vernet rejoindra les cimaises du musée d’art et d’histoire de Langres pour l’exposition Les Artistes de Diderot tandis que le Portrait de Claude Bouthillier de Chavigny sera présenté à l’Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes au sein de l'exposition Châteaux de l’Aube. Mille ans d’histoire.

Étude pour La France ou Saint Georges

Étude pour La France ou Saint Georges

Camille Claudel et Auguste Rodin ont partagé leur vie et leur atelier pendant une dizaine d’années, échangeant des idées, des modèles, des influences. Leur vie commune a aussi donné naissance à quelques œuvres modelées par Rodin d’après les traits de Claudel, y compris après leur séparation comme ici. La sculpture a d’abord porté le titre Princesse byzantine ou Impératrice du Bas-Empire, puis Saint Georges en 1904 et La France en 1912. Cette version en buste est considérée comme une étude précédant le haut-relief. Ce dernier a ensuite été agrandi et offert par l’Etat français aux Etats-Unis pour être intégré à un monument dédié à l’explorateur Samuel Champlain (Crown Point, Etat de New York). L’armure ainsi que le dragon visible sur le casque et la cuirasse se réfèrent à saint Georges mais ils peuvent aussi figurer, sous les traits de Minerve, une allégorie de la France combattante.

Alfred Boucher, fondateur du musée

Visite du mercredi

Informations pratiques

Lieu :10 rue Gustave Flaubert

10400 Nogent-sur-Seine

14h45

Durée : 1h

Tarif : 4 € par participant en plus du billet d'entrée

La visite est offerte pour les adultes qui confient un enfant à l'atelier

Réservation conseillée :

03 25 24 76 34

La sculpture animalière

Visite du mercredi

Un chat, deux souris, trois grenouilles... de nombreuses bêtes peuplent le musée. Cette visite vous entraîne sur leur piste. Du cheval de la Jeanne d’arc de Paul Dubois à la Chienne affamée de Camille Claudel, vous rencontrerez tous les animaux de nos collections !

Paul Dubois, Statue équestre de Jeanne d'Arc, 1889, bronze © Marco Illuminati

Informations pratiques

Lieu : Horaires & Tarifs :14h45

Durée : 1h

Tarif : 4€ par participant en plus du billet d'entrée

Le coût de la visite est offert pour les adultes qui confient un enfant à l'atelier.

Réservation conseillée :

03 25 24 76 34

Petit Salon

Jouez, créez, rêvez

Petits et grands, en individuels mais aussi en groupes, profitez de nombreuses activités : jeu des sept familles, lectures, mais aussi petits ateliers de modelage, de dessin et de danse !

Conception graphique : Lucie Trachet

jouez !

Testez le jeu des 7 familles revisité par l’artiste Laura Tisserand à travers les collections du musée : vous aurez toutes les cartes en main pour regarder et comprendre les sculptures.

lisez !

Pourquoi les figures sont-elles souvent nues dans les sculptures ? Les artistes se copient-ils entre eux ? Que raconte le mythe de Persée et la Gorgone ? Une sélection d’ouvrages sur l’art et sur les artistes répond à vos questions.

dansez !

Les drapés qui tournoient et virevoltent dans des sculptures vous inspirent pour monter sur scène et danser en déployant un voile dans l’espace.

mimez !

Certaines postures de personnages vous impressionneront sûrement : mimez-les ou inspirez-vous-en pour imaginer d’autres statues.

dessinez !

Dessinez au Petit Salon ou retournez en salle pour croquer face aux sculptures elles-mêmes.

modelez !

Créez vos propres œuvres en prenant pour modèle les sculptures : choisirez-vous de réaliser une partie du corps, une fleur délicate ou bien encore une sirène ?

Informations pratiques

Lieu : Horaires & Tarifs :Du mardi au dimanche, de 10h à 18h, sans réservation.

Tarif : billet d'entrée au musée (gratuit pour les moins de 26 ans)

Tout public

Enfants dès 3 ans, accompagnés